Tokoh

Tuanku Imam Bonjol, Pejuang dan Pembaru Islam

Ia juga dikenal sebagai pencetus lahirnya falsafah hidup orang Minang.

OLEH MOHAMMAD AKBAR Tak ada yang menyangsikan betapa gigihnya Tuanku Imam Bonjol saat berjuang melawan penjajah Belanda di abad ke-19. Pantaslah, jika kemudian gelar pahlawan nasional disematkan kepadanya sekitar 39 tahun silam. Namun, sejatinya ada yang luar biasa dari sosok bernama asli Muhammad Shahab itu dari sekadar berperang melawan penjajah. Dialah...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Sejarah Panjang Merah Putih

Dalam peperangan yang berakhir pada 1830 itu Pangeran Diponegoro kalah. Bendera Merah Putih pun tidak berkibar lagi.

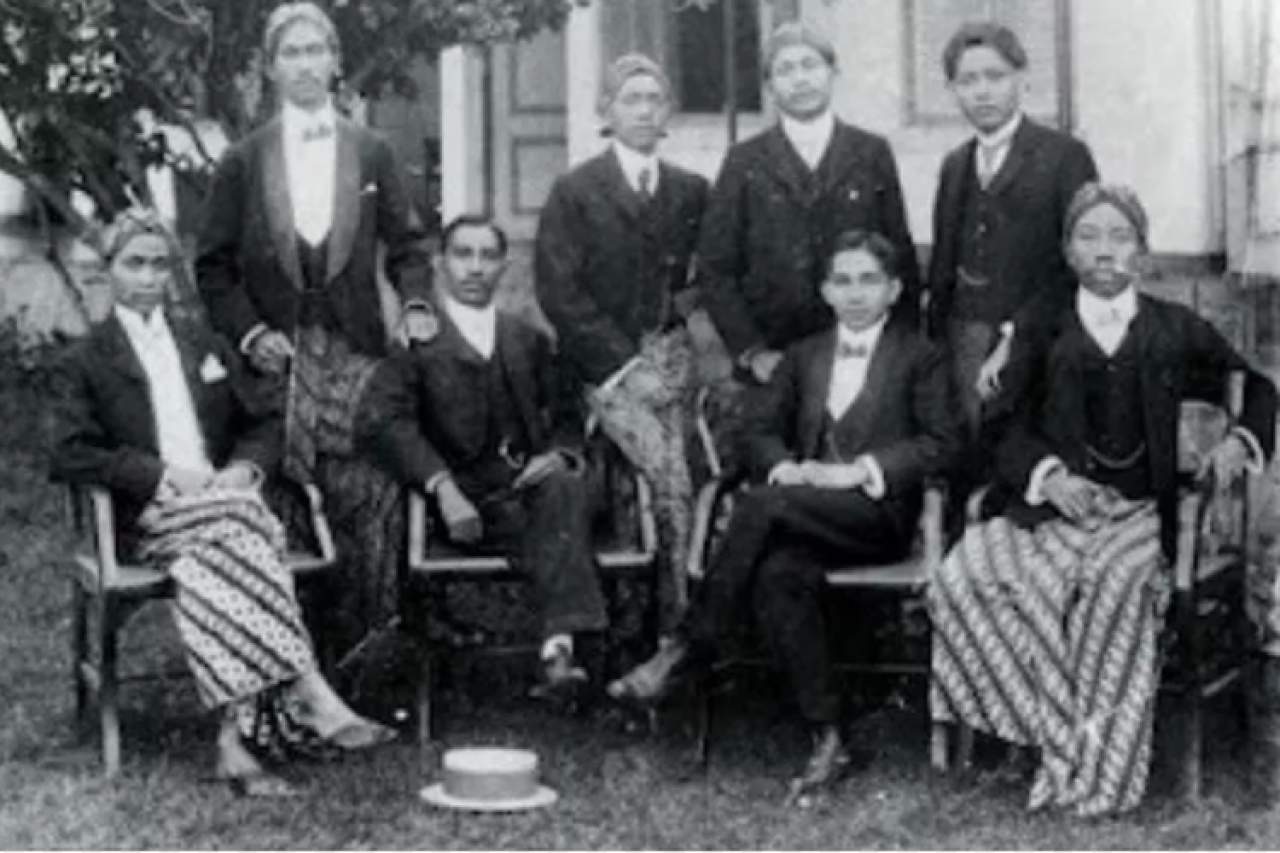

SELENGKAPNYARibut Budi Utomo Sebelum Akhirnya Berfusi

Di rapat tertutup Kongres Budi Utomo pada 1926 itu pula muncul keinginan agar Budi Utomo tidak lagi aktif di kegiatan politik.

SELENGKAPNYAPresiden: Jangan Ada Politik Identitas di 2024

Jokowi juga mengingatkan jangan ada lagi politisasi agama dan polarisasi sosial.

SELENGKAPNYA