Kronik

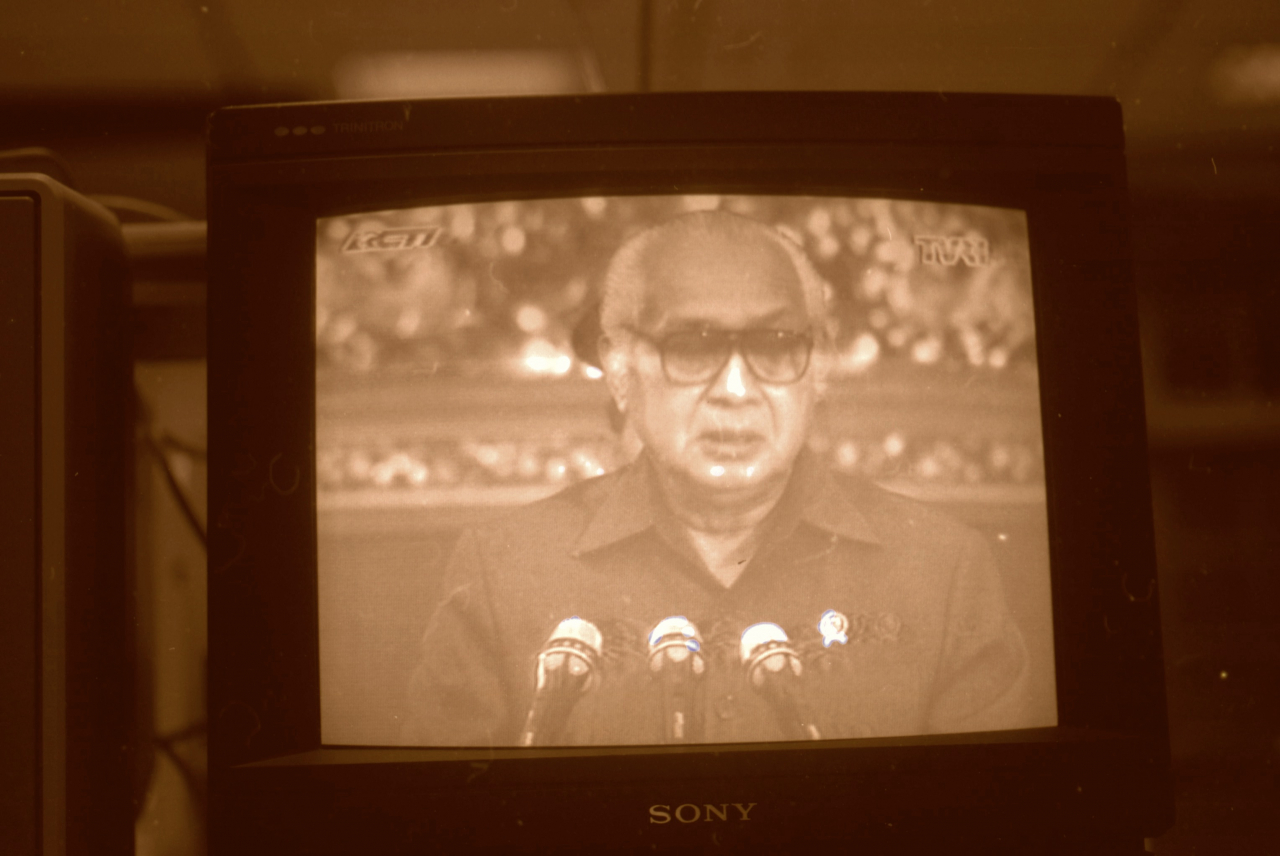

The Smiling General tak Lagi Tersenyum

Makin lama ia berkuasa, makin tinggi pula kadar sensitivitasnya.

Oleh SELAMAT GINTING

The Smiling General. Itulah tampilan yang diperlihatkan Jenderal Soeharto pada 1966 hingga menjelang pertengahan 1967. Ia selalu tersenyum dan menunjukkan sikap sabar. Tak banyak jenderal yang menampilkan raut muka seperti itu. Di situlah sejumlah wartawan asing menjulukinya sebagai jenderal ganteng yang selalu tersenyum atau the smiling general. Namun, senyum manis sang...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Interaksi Islam dengan Peradaban ‘Tua’

Seiring dengan ekspansi Islam sejak zaman Empat Khalifah, budaya-budaya luar pun diterima Muslimin.

SELENGKAPNYAPembenahan Buffer Zone Mendesak

Pembenahan pemukiman di sekitar TBBM Plumpang sudah sejak 2009.

SELENGKAPNYA