Kronik

Hukum Syariah di Bawah Ketidakpastian

Realisasi perundang-undangan berkaitan erat dengan kekuasaan.

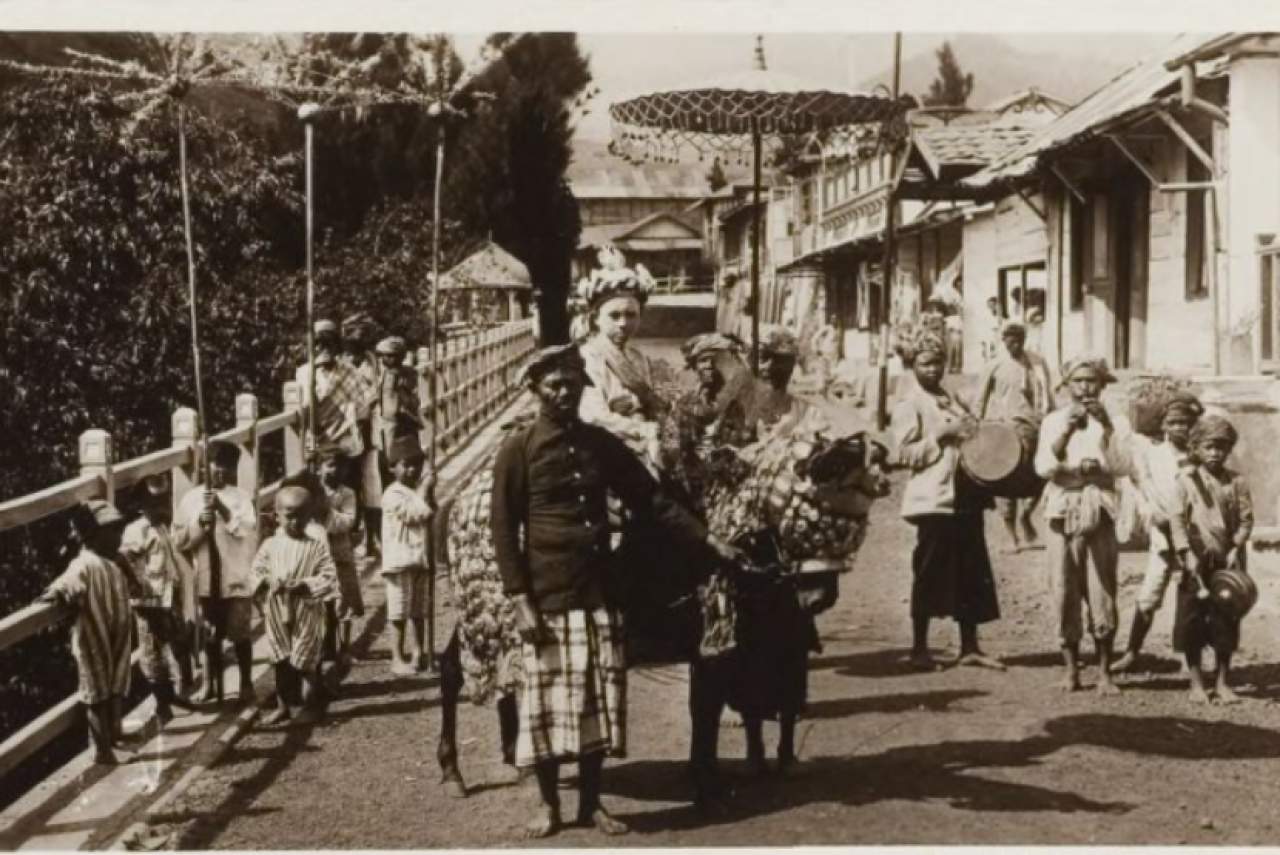

OLEH NASHIH NASRULLAH Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak revisi regulasi pernikahan beda agama yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sepanjang sejarah Indonesia upaya mengutak-atik regulasi tersebut selalu mendapat perlawanan elemen umat Islam. Mengapa demikian? Mengapa regulasi itu begitu mati-matian dipertahankan. Hal itu ternyata punya akar panjang dalam sejarah...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

MUI: Dana Haji Dikelola Mirip Ponzi, Berpotensi Malapraktik

BPKH menyebut dana haji dikelola secara syariah.

SELENGKAPNYASetelah Anies Memegang Tiket Pencapresan

Demokrat dan PKS resmi bersepakat untuk mengusung Anies sebagai capres.

SELENGKAPNYA