Tema Utama

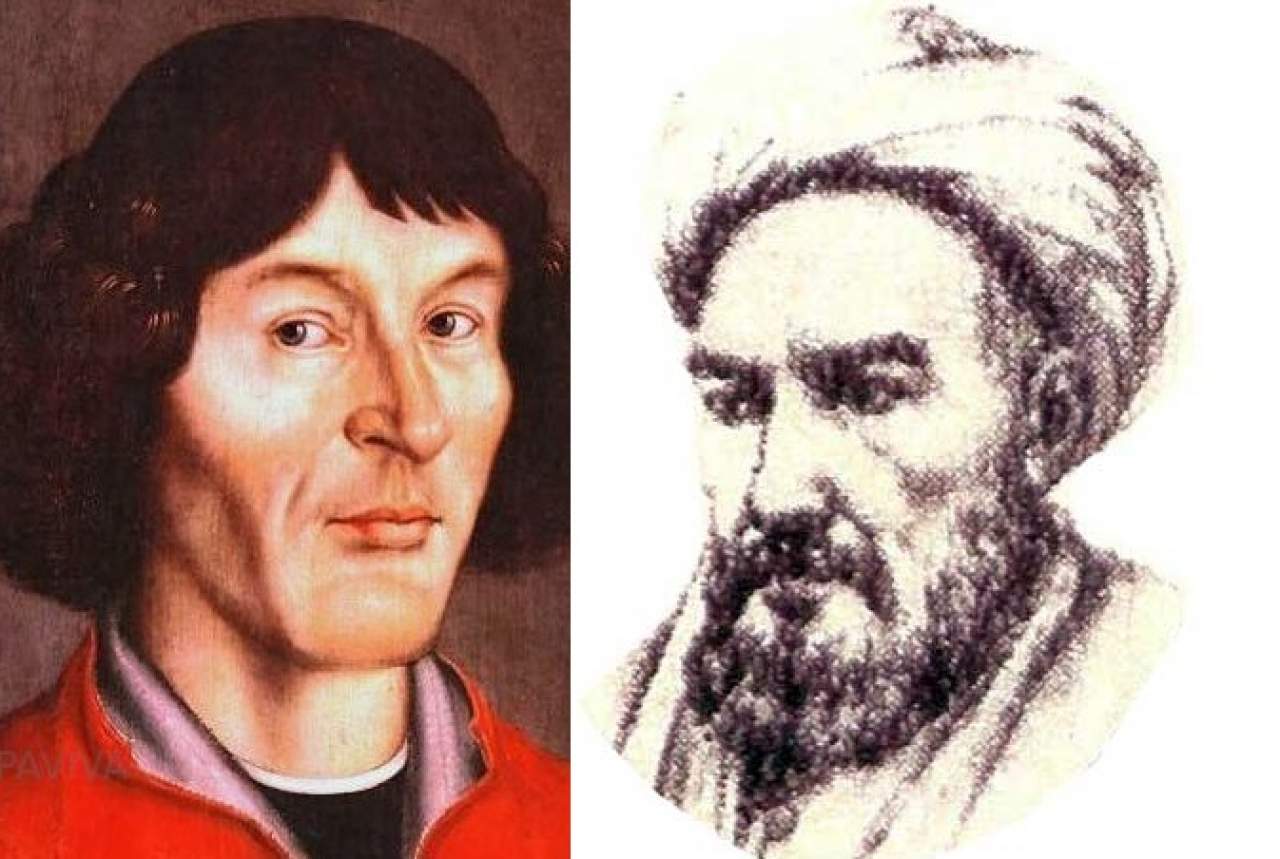

Heliosentris dan Geosentris, Antara al-Thusi dan Copernicus

Buah pemikiran para Muslim astronom menginspirasi hingga era Renaisans Eropa.

OLEH HASANUL RIZQA Peradaban Islam turut mengembangkan astronomi, terutama pada masa keemasan yang merentang sejak abad kesembilan hingga 13 Masehi. Hingga kini, pengaruhnya masih dapat dijumpai dalam kajian ilmu falak. Misalnya, nama-nama yang digunakan para astronom modern untuk beberapa perangkat atau metode. Sebut saja, alidad (berasal dari kata bahasa Arab, al-‘adhudiyah,...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Astronomi dan Jejak Islam, Heliosentris Vs Geosentris

Dalam beberapa segi, ilmuwan Islam-lah yang membuka jalan bagi astronomi modern.

SELENGKAPNYAGaung Pan-Islam di Pekojan

Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-18 menetapkan Pekojan sebagai kampung Arab.

SELENGKAPNYAYang Hilang karena Perang

Perang tak hanya menghilangkan banyak nyawa, tapi juga warisan sejarah suatu bangsa.

SELENGKAPNYA