Tema Utama

Jelang Deklarasi Balfour

Sejarah hingga kini mencatat dokumen yang tertuju kepada Gerakan Zionis Internasional itu sebagai Deklarasi Balfour.

OLEH HASANUL RIZQA

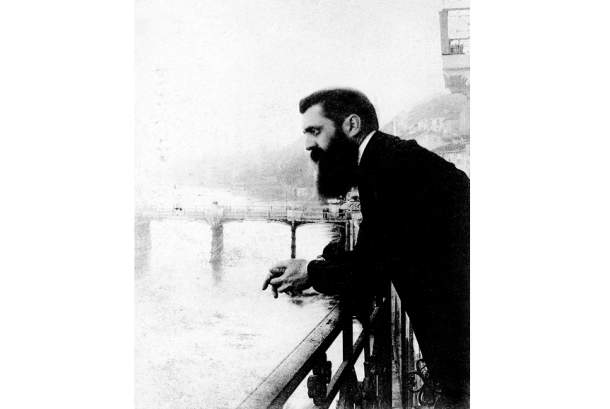

Theodor Herzl (1860-1904) merupakan tokoh kunci di balik berdirinya Gerakan Zionis Internasional pada 1897. Organisasi itu menerjemahkan impian kaum Yahudi, “kembali ke Bukit Zion”, secara politik.

Dalam arti, visinya tidak lagi menunggu nubuat tentang “tanah yang dijanjikan Tuhan” bagi Bani Israil. Alih-alih berharap pada terwujudnya ramalan, kubu Zionis-politik itu berupaya sendiri untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di “tanah yang (katanya) dijanjikan Tuhan”: Palestina.

Dikutip dari ensiklopedia Britannica, usaha pertama Herzl ialah melobi seorang pengusaha yang kaya raya, Maurice de Hirsch. Seperti dirinya, pemilik sebuah jaringan bank itu juga berdarah Yahudi. Keduanya sama-sama mengimpikan adanya “tanah air” bagi kaum ini.

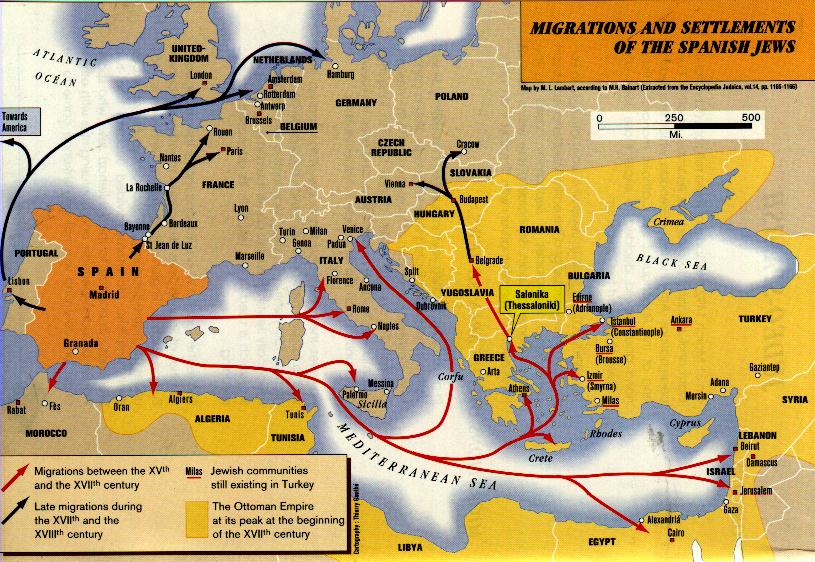

Sebagai penyandang dana, de Hirsch tidak berhenti pada mimpi, tetapi sudah sampai ke tahap eksekusi. Sejak 1891, pebisnis itu membentuk Asosiasi Kolonisasi Yahudi untuk memfasilitasi rencana emigrasi massal orang-orang Yahudi dari Rusia dan Eropa Timur. Bankir itu bahkan membeli sebidang tanah yang sangat luas di Benua Amerika, termasuk sebuah kawasan di Argentina.

Ternyata, ada beda pendapat antara keduanya. Herzl—waktu itu masih berprofesi jurnalis—memandang bahwa kaum Yahudi tidak cuma memerlukan apa yang disebut sebagai daerah koloni. Sudah saatnya mereka mempunyai negara sendiri—yang kelak dinamakan lelaki 35 tahun itu sebagai Israel dalam bukunya, Der Judenstaat (1896). De Hirsch menolak gagasan Negara Yahudi. Tamunya itu lalu dipersilakan pulang.

Herzl meninggal dunia akibat sakit organ hati pada 1904. Hingga ajal menjemputnya, ia tidak pernah menyaksikan perwujudan impiannya tentang Negara Yahudi. Justru, yang dirasakannya ialah riak-riak perpecahan organisasi yang didirikannya itu.

Dalam Kongres Zionis Internasional Keenam, dirinya sempat menyampaikan Proposal Uganda. Dokumen itu berisi dukungan Britania Raya terhadap rencana pendirian “tanah air Yahudi” di wilayah Afrika Timur—yang saat itu berstatus koloni Inggris.

View this post on Instagram

Ternyata, tidak semua mendukung plan ini. Bahkan, dalam Kongres Zionis Internasional Ketujuh pada 1905 Proposal Uganda ditolak sama sekali. Para peserta forum itu merasa, pemilihan negeri manapun selain Palestina akan bertolak belakang dengan tujuan awal zionisme, yakni “kembali ke Bukit Zion,” bukan yang lain.

Sepeninggalan Herzl, ambisi Zionis untuk mencaplok Bukit Zion (baca: tanah Palestina) tidak meredup. Dengan mengandalkan jaringan lobi, para tokoh gerakan ini terus menghidupkan visi politik organisasi zionisme. Salah satu manuver dilakukan oleh Chaim Weizmann.

Lelaki ini bukanlah seorang Yahudi “biasa". Ahli ilmu biokimia itu dijuluki sebagai Bapak Fermentasi Industri. Di antara penemuannya yang menghadirkan revolusi dalam disiplin keilmuan adalah penggunaan bakteri Clostridium acetobutylicum—yang belakangan disebut “organisme Weizmann”—untuk menghasilkan aseton. Zat yang mudah terbakar itu diperlukan untuk melarutkan cordite, yakni salah satu bahan utama pembakar bagi katalisator amunisi.

Lobi Weizmann

Pada waktu itu, Perang Dunia I sedang berkecamuk. Jerman sebagai wajah primer Blok Sentral sempat digdaya di sebagian besar Eropa daratan. Sebaliknya, Britania Raya terus terdesak selama tahun-tahun awal perang itu.

Inggris tidak bisa membalas serangan Jerman secara optimal. Sebab, representasi Blok Sekutu itu sedang dilanda krisis aseton. Zat itu dihasilkan dari proses pengolahan asam asetat, yang bisa diperoleh melalui penyulingan kayu. Untuk membuat satu ton aseton, perlu menyuling sedikitnya 100 ton kayu.

Inggris tidak bisa menghasilkan kayu pohon dalam jumlah yang mencukupi untuk itu. Masalah besar lainnya, sebelum PD I kerajaan ini terbiasa mengimpor sebagian besar aseton dari Jerman. Tentu saja, Berlin tidak akan sudi mengirimkan pasokan pelarut cordite itu kepada musuh.

Penemuan Weizmann pun menjadi solusi telak. Ilmuwan yang hijrah dari Jerman ke Inggris pada 1904 itu berinovasi dengan memakai bakteri. Organisme itu dimanfaatkannya untuk memfermentasi bahan-bahan non-kayu, semisal jagung atau biji-bijian lainnya.

Proses itu kemudian menghasilkan aseton sintesis yang ternyata bisa melarutkan cordite. Pada 1915, ia mulai bekerja di sebuah pabrik cordite untuk Angkatan Laut Inggris. Dari sana, pihaknya bisa memproduksi sedikitnya 12 ton aseton dari hanya 100 ton jagung. Bahkan, laju produksi mencapai 3.000 ton aseton pada 1917. Hal itu membuat reputasi Weizmann meroket di lingkungan elite Inggris.

Pada 1916, tanda-tanda kemenangan Sekutu kian tampak. Pemerintah Britania Raya amat senang dengan itu. Dan, mereka juga tidak melupakan jasa sang kimiawan Yahudi.

Setidaknya sejak 1914, Weizmann sudah “rajin” melobi politikus Inggris, David Lloyd George. Di hadapan sosok yang kemudian menjadi perdana menteri Britania Raya (1916-1922) itu, tokoh Gerakan Zionis Internasional tersebut kerap menegaskan: impian kaum Yahudi ialah memiliki tanah air di Palestina, negeri yang di dalamnya terdapat Bukit Zion (baca: Baitul Makdis).

Maka begitu Llyod George menjadi PM Inggris, Weizmann merasa lobinya akan segera berhasil. Apalagi, reputasinya sebagai sang penemu aseton sintesis pasti menjadi bargaining power di mata pemerintah Britania Raya.

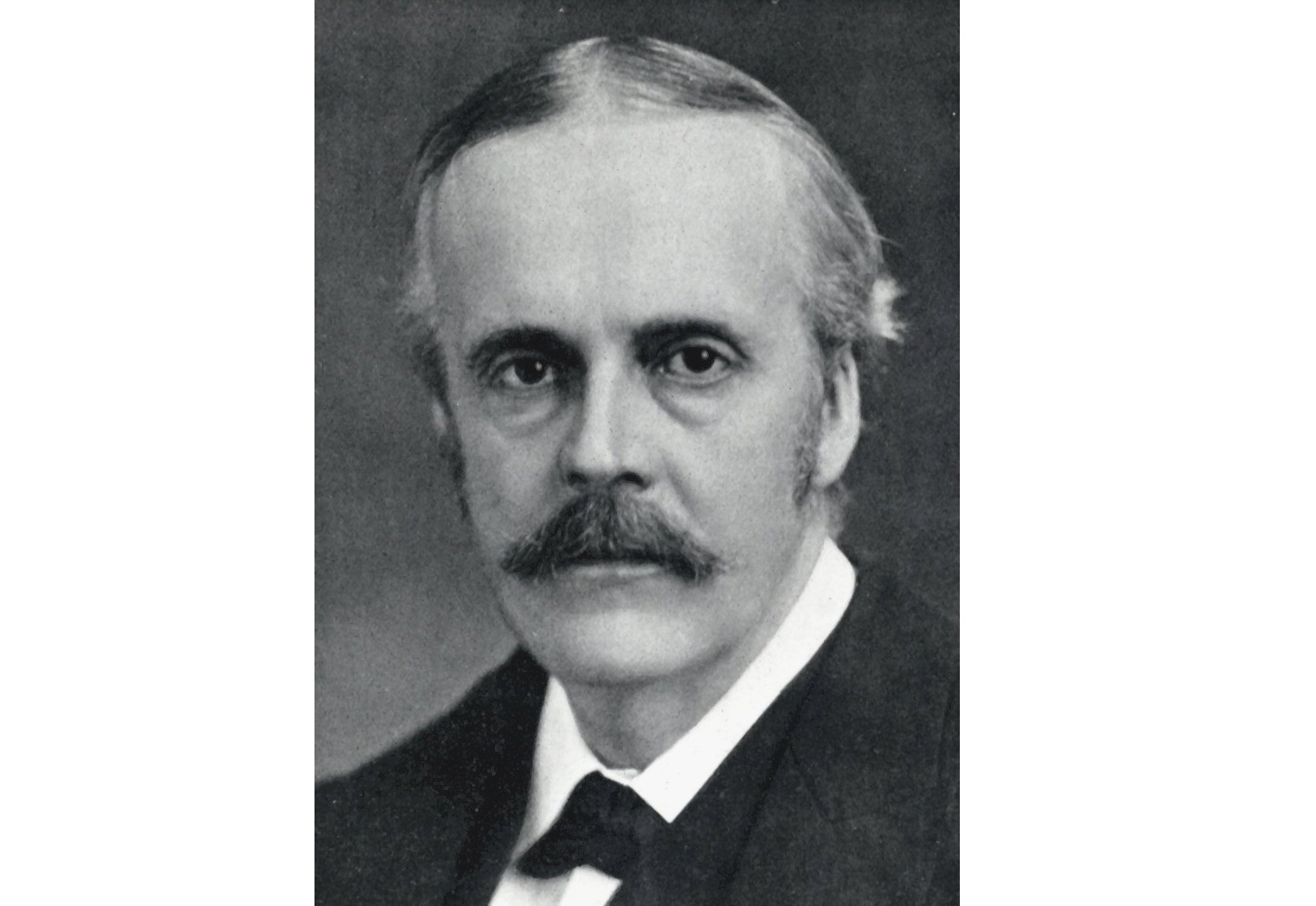

Menteri luar negeri Inggris, Arthur James Balfour, sempat kaget dengan keinginan lobi Zionis Internasional. Mengapa bukan wilayah lain saja yang ditarget menjadi “tanah air Yahudi”? Mengapa harus Palestina?

Dalam korespondensinya, Weizmann menyampaikan kepada Balfour kata-kata, seperti dahulu saat dirinya ikut menolak Proposal Uganda dalam Kongres Zionis Internasional Keenam. “Yerusalem bagi kaum Yahudi itu seperti London bagi rakyat Inggris.”

Peran Inggris

Pada Februari 1917, Kabinet Inggris mulai mendiskusikan dilema ini. Ya, ada kebimbangan. Di satu sisi, London sudah terlanjur berjanji pada sekutunya, yakni bangsa Arab—yang direpresentasikan oleh syraif Makkah, Hussein bin Ali—untuk saling bekerja sama demi menghalau pengaruh Kekhalifahan Utsmaniyah dari Asia Barat. Di sisi lain, mustahil bagi London untuk menampik peranan Yahudi internasional, yakni zionis dalam PD I.

Menuruti permintaan Weizmann, yakni dengan “memberikan” Palestina kepada Zionis, berarti dunia Arab akan memusuhi Inggris. Mengabaikan permintaan dari ilmuwan penemu aseton sintesis itu berarti mengecewakan lobi Yahudi seluruhnya.

Sementara itu, sejak 1916 sebagian wilayah Timur Tengah, yang semula dikuasai Turki Utsmaniyah, telah jatuh ke tangan Britania dan Prancis. Bagian dominasi Inggris di sana bisa diperoleh lantaran London bekerja sama dengan tokoh-tokoh Arab.

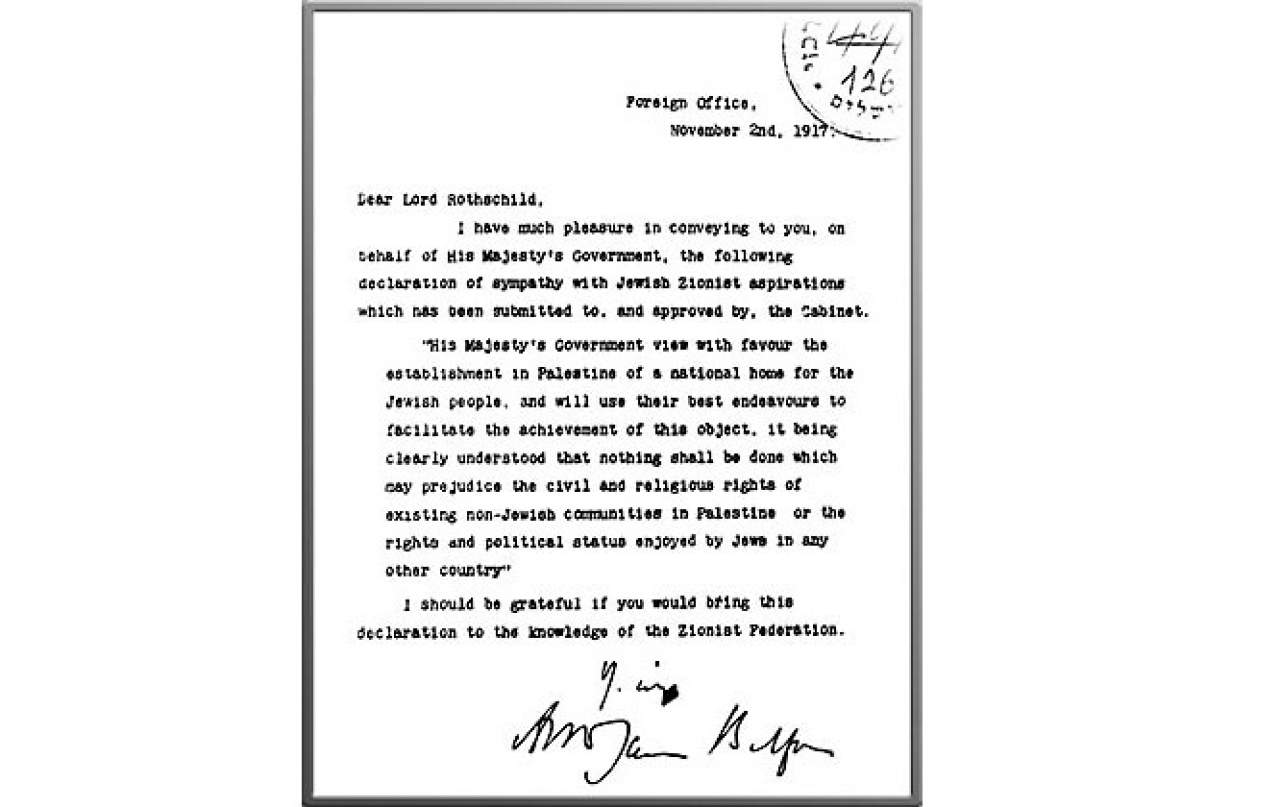

Menjelang akhir 1917, pemerintah Britania Raya mengambil langkah keluar dari dilema. Akhirnya, terbitlah surat dari Kantor Kementerian Luar Negeri tertanggal 2 November 1917.

Dalam surat yang ditandatangani Balfour itu, termuat deklarasi bahwa Inggris “mendukung pendirian tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina.” Sejarah hingga kini mencatat dokumen yang tertuju kepada Gerakan Zionis Internasional itu sebagai Deklarasi Balfour.

Di hadapan Kabinet, Balfour berdalih bahwa dukungan ini akan membuat Rusia dan Amerika Serikat (AS) mendukung Inggris dalam memenangkan total PD I. Ia mengeklaim, tidak sedikit golongan Bolshevik—kelompok politik penguasa Rusia saat itu—yang berasal dari kaum Yahudi.

Tambahan pula, beberapa penasihat presiden AS, semisal Louis Brandeis dan Felix Frankfurter, adalah orang Yahudi. Dengan begitu, kerinduan akan Bukit Zion kiranya dapat dipahami oleh mereka.

Hanya satu tahun sesudah PD I, masalah yang kian pelik mengemuka. Di Palestina, gelombang kedatangan imigran Yahudi terus menerus berlangsung. Jumlah mereka kian banyak sehingga mendesak ruang hidup penduduk tempatan, yakni bangsa Arab—Muslim maupun Kristen.

Para pemimpin Arab tentu kesal karenanya. Bumi Syam, termasuk Palestina, memang kini “merdeka” dari kendali Utsmaniyah, tetapi tidak seluruhnya dimiliki bangsa Arab. Bahkan, yang terjadi justru kaum Yahudi merasa wilayah tersebut bak rumahnya sendiri. Semua ini lantaran adanya justifikasi dari Inggris, yaitu Deklarasi Balfour.

Keadaan politik di Negeri Albion juga berubah. Elemen masyarakat dan para politikus yang semula mendukung Deklarasi Balfour, berbalik haluan. Mayoritas alasannya, mereka tidak menyangka bahwa kebijakan itu menjadi dalih bagi Zionis untuk mendirikan sebuah negara di atas tanah Palestina. Sebutan national home dalam surat Balfour itu diterjemahkan kaum Zionis menjadi state alias negara, bukan semata-mata tanah air.

Memasuki era 1930-an, kondisi dunia kian gawat pula. Di Jerman, kubu Nazi berkuasa. Tangan besi Adolf Hitler dalam PD II meningkatkan laju imigrasi orang-orang Yahudi dari Eropa ke Palestina. Realitas itu memicu perlawanan bangsa Arab.

Di Antara Dua Peristiwa

Munculnya Deklarasi Balfour merupakan momen genting yang mengawali kolonialisme Zionis atas Palestina. Selain ketokohan Chaim Weizmann—yang akhirnya menjadi presiden pertama Israel—ada dua peristiwa lainnya yang tak terlepas dari konteks dokumen tersebut. Keduanya ialah Perjanjian Sykes-Picot dan Deklarasi “Negara” Israel.

Kesepakatan rahasia Sykes-Picot terjadi pada 3 Januari 1916, dan disahkan pada medio Mei tahun yang sama. Mark Sykes, seorang tentara yang juga diplomat, adalah representasi Britania Raya. Adapun Francois Georges-Picot mewakili Prancis. Belakangan, Rusia dan Italia terlibat di dalam pembicaraan ini.

Secara garis besar, isi perjanjian rahasia tersebut adalah membagi-bagi wilayah Turki Utsmaniyah di Timur Tengah. Paris menarget Suriah dan Lebanon. Adapun Inggris tertarik menguasai Irak dan Yordania. Bisa ditambahkan pula: Jazirah Arab. Sebab, pada 1916 pula Britania Raya telah melancarkan operasi intelijen melalui TE Lawrence.

Diplomat Inggris itu berhasil menghasut suku-suku bangsa Arab di Jazirah agar memberontak terhadap kekhalifahan tersebut. Sempat menuai prokontra antara Inggris dan Prancis. Akhirnya, Palestina jatuh ke dalam status Mandat Inggris. Tiga pekan sesudah Deklarasi Balfour, isi Kesepakatan Sykes-Picot dipublikasikan.

Selama itu pula, arus imigran Yahudi dari berbagai penjuru dunia, utamanya Eropa dan Amerika, berdatangan ke Palestina. Bangsa Arab setempat—Muslim maupun Kristen—kian terdesak

Tatkala PD II berlangsung, Palestina menjadi wilayah protektorat Britania Raya. Selama itu pula, arus imigran Yahudi dari berbagai penjuru dunia, utamanya Eropa dan Amerika, berdatangan ke Palestina. Bangsa Arab setempat—Muslim maupun Kristen—kian terdesak.

Usai PD II, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk komite khusus untuk mencari penyelesaian masalah Palestina. Ada dua opsi. Pertama, membagi dua tanah Palestina, yakni untuk Arab dan Yahudi, tetapi dengan adanya kesatuan sistem ekonomi. Kedua, membentuk negara federal antara Arab dan Yahudi.

Dalam sidang Majelis Umum PBB pada 29 November 1947, muncul resolusi yang kemudian teregistrasi dengan nomor 181. Isinya menegaskan pembagian teritorial di Palestina, yakni antara wilayah Arab dan Yahudi. Lucunya, porsi tanah Palestina untuk Arab (44 persen) lebih sedikit daripada Yahudi (56 persen). Resolusi PBB Nomor 181 itu juga menyetujui berakhirnya status Mandat Britania untuk Palestina.

Dan, timbullah peristiwa kedua terkait konteks sejarah Deklarasi Balfour; “Proklamasi” Israel. Dengan dalih merujuk pada Resolusi PBB No 181, sejumlah tokoh Zionis mengumumkan deklarasi berdirinya “negara” Israel di tanah Palestina pada 14 Mei 1948.

Hanya butuh waktu 12 menit sejak pengumuman itu, Presiden Amerika Serikat Harry S Truman langsung menelepon David Ben-Gurion, menyatakan pengakuan Negeri Paman Sam atas berdirinya Israel.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.