Opini

Diskualifikasi Pemenang Pilkada

Jagat pilkada gegap gempita terkait diskualifikasi paslon pilkada Barlam.

TITI ANGGRAINI, Pembina Perludem, Mahasiswa Doktoral Fakultas Hukum UI

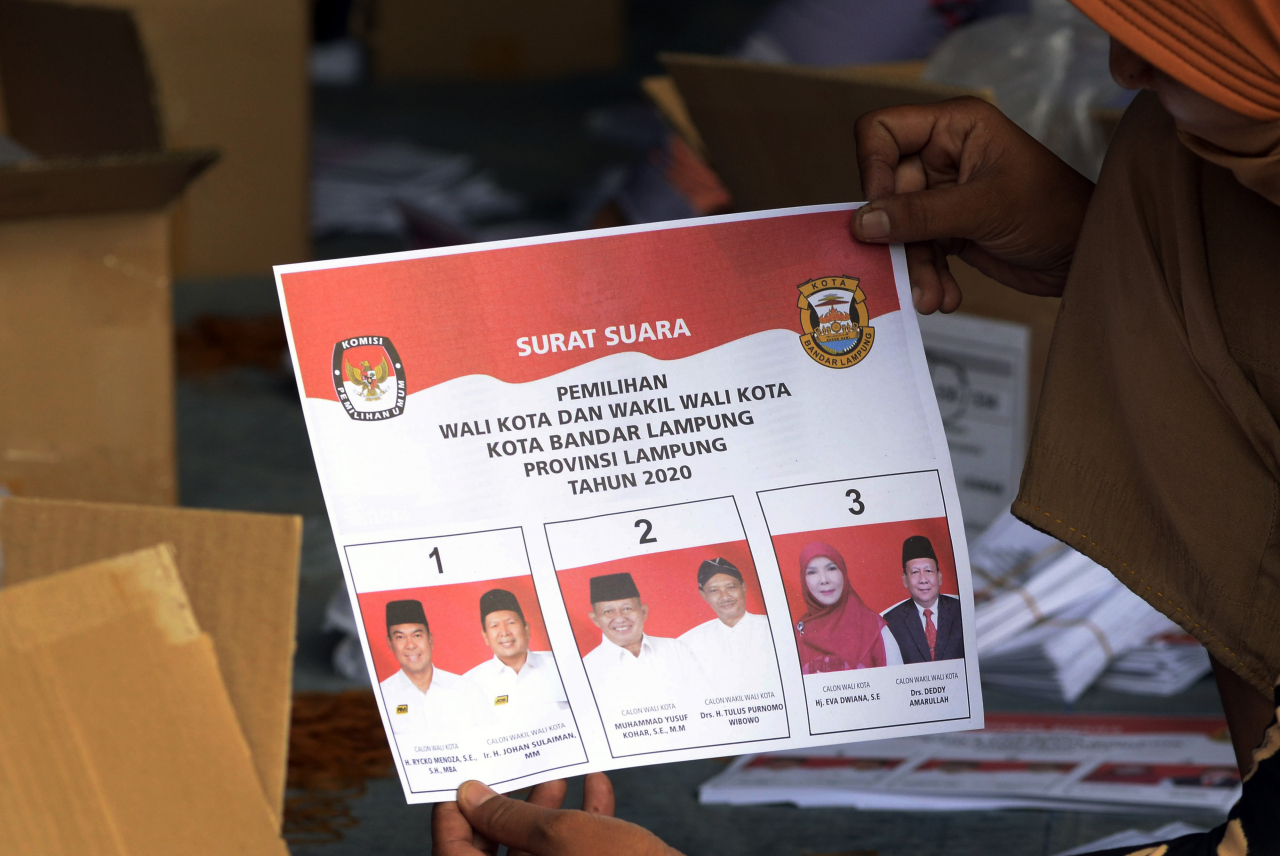

Jagat pilkada mendadak gegap gempita, setelah keluar Putusan Bawaslu Provinsi Lampung, yang mendiskualifikasi Eva Dwiana-Deddy Amarullah sebagai pasangan calon (paslon) pilkada Kota Bandar Lampung (Barlam).

Eva-Deddy dalam putusan tertanggal 5 Januari 2021, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Sebagaimana diatur Pasal 73 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Bawaslu Provinsi Lampung memerintahkan KPU Barlam membatalkan keputusan KPU terkait penetapan Eva-Deddy sebagai paslon. Tak berselang lama, terbit keputusan pembatalan. Padahal, Eva-Deddy memperoleh suara terbanyak pilkada.

Eva-Deddy mendapat 57,30 persen suara, jauh meninggalkan paslon nomor urut 1, Rycko Menoza SZP-Johan Sulaiman (21,21 persen) dan nomor urut 2, Muhammad Yusuf Kohar-Tulus Purnomo Wibowo (21,45 persen).

Tak berselang lama, terbit keputusan pembatalan. Padahal, Eva-Deddy memperoleh suara terbanyak pilkada.

Selain itu, saat putusan dibuat, permohonan perselisihan hasil pilkada sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 135A UU 10 Tahun 2016 mengatur, paslon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

MA memutus upaya hukum tersebut paling lama 14 hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima MA. Selain Pasal 73 ayat (2), juga ada Pasal 71 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 yang bisa mendiskualifikasi calon.

Pasal ini berisi larangan kepala daerah atau wakil kepala daerah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai penetapan paslon terpilih.

Calon berstatus pejawat yang melanggar ketentuan itu, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

Rekomendasi dan putusan

Memang, ada perbedaan daya eksekusi antara Pasal 71 ayat (3) dan 73 ayat (2).

Sebelum penetapan hasil oleh KPU, ada tujuh rekomendasi diskualifikasi dikeluarkan Bawaslu.

Sanksi pelanggaran Pasal 71 ayat (3) berupa rekomendasi yang tidak serta-merta mengikat KPU mengeksekusinya. KPU diberi kewenangan “memeriksa ulang” sebagai dasar membuat keputusan akan mendiskualifikasi atau tidak.

Sementara itu, sanksi diskualifikasi pelanggaran Pasal 73 ayat (2) berupa putusan yang mengikat KPU untuk wajib melaksanakannya.

Sebelum penetapan hasil oleh KPU, ada tujuh rekomendasi diskualifikasi dikeluarkan Bawaslu. Tersebar di Kaur, Ogan Ilir, Banggai, Kabupaten Gorontalo, Halmahera Utara, Pegunungan Bintang, dan Kutai Kartanegara.

Ada dua rekomendasi dieksekusi KPU dengan pembatalan, yaitu Banggai dan Ogan Ilir. Namun, diskualifikasi itu dibatalkan PT TUN dan MA. Setelah penetapan hasil oleh KPU (sesudah 16 Desember 2020), Bawaslu merekomendasikan diskualifikasi paslon pejawat di Nias Selatan dan Tasikmalaya.

Rekomendasi diskualifikasi setelah penetapan hasil ini, sama kontroversialnya dengan putusan diskualifikasi calon oleh Bawaslu Barlam. Sebab, berkaitan dengan kepastian hukum dan tertib keadilan elektoral.

Meski putusan itu untuk perselisihan hasil pemilu legislatif, desain dan kelembagaan keadilan elektoralnya tidak berbeda dengan pilkada.

UU mengategorisasi enam permasalahan hukum pilkada, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi, tindak pidana, sengketa pemilihan, sengketa tata usaha negara, dan perselisihan hasil. Lembaga berwenang pun sudah diatur.

Pasal 156 dan 157 UU 10 Tahun 2016 menyebutkan, perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan KPU Provinsi dan/atau KPU dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, yang penanganannya oleh MK.

Konsep itu ditegaskan MK dalam Putusan No 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, setelah KPU menetapkan perolehan suara hasil pemilihan, tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga lain yang berimplikasi pada perubahan perolehan suara kecuali berdasarkan putusan MK.

Meski putusan itu untuk perselisihan hasil pemilu legislatif, desain dan kelembagaan keadilan elektoralnya tidak berbeda dengan pilkada.

Terlepas dari bahasan substansi perkaranya, kalau Bawaslu dibenarkan mendiskualifikasi calon setelah penetapan hasil, akan ada dua jalur penegakan hukum yang berjalan bersamaan dan bisa saling berbenturan.

Bagaimana kalau proses di MK memutuskan perbuatan yang dituduhkan pada calon tak terbukti?

Kepastian hukum jadi kacau. Para pihak didorong terus untuk mencari celah dalam memuaskan keberatannya. Sebagai sebuah siklus bagian dari sirkulasi elite, pemilihan itu harus ada akhirnya, berupa dilantiknya calon yang terpilih pada posisinya.

Maka itu, MK didesain menjadi proses terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum setelah penetapan hasil oleh KPU. Tidak lebih agar pemilihan dan pengisian jabatan publik bisa berjalan tertib sesuai kerangka waktu yang ada.

Semoga, MK bisa meluruskannya, melalui penanganan perselisihan yang sedang berlangsung di sana.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.