Nostalgia

Heboh Rendang di Masa Kolonial Belanda

Benarkah masakan khas Minang telah menjadi kuliner khas Indonesia?

Oleh FIKRUL HANIF SUFYAN; periset dan pengajar sejarah, pernah menjadi Visiting Scholar di Faculty of Art University of Melbourne

Hampir satu minggu ini, heboh diberitakan mengenai razia rumah makan Padang murah di Kabupaten Cirebon – yang kemudian ditanggapi oleh Andre Rosiade selaku Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM) pada 2 November lalu, bahwa masakan Padang sudah menjadi kekayaan kuliner khas Indonesia sehingga siapa pun, warga mana pun, etnis apa pun tidak boleh dilarang memasak atau menjual masakan Padang.

Benarkah masakan khas Minang telah menjadi kuliner khas Indonesia? Memang benar adanya. Bila mau memasuki ruang waktu di masa Kolonial Belanda, mudah ditemukan iklan-iklan restoran yang menyajikan masakan khas Minang – terutama rendang. Iklan itu ada dimuat di Sumatra Courant, de Sumatra Post, Bataviasch Nieuwsblad, Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, dan lainnya.

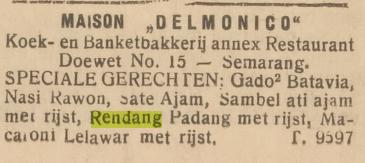

Maison "Delmonico" – sebuah Toko Roti dan Kue yang berada di Semarang adalah satu dari sekian iklan restoran yang menyajikan makanan khas asal Minang tersebut. Maison Dolmenico pada 1935 menyediakan beberapa menu khusus, seperti Gado-gado Batavia, Nasi Rawon, Sate Ayam, Sambel Ati Ayam dengan nasi, Macatoni Lelawar dengan nasi, termasuk Rendang Padang dengan nasi (Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, 16 Januari 1935).

Tentu menarik, menyimak iklan ini. Apatah lagi yang menyajikan menu rendang itu, bukanlah restoran, lepau nasi yang pemiliknya berasal dari Sumatra Westkust. Benarkah masakan rendang begitu terkenal di seantero Hindia Belanda? Seberapa ketertarikan Pelancong asal Belanda dengan masakan Minangkabau?

Menyimak Catatan Delphrat

Bermula dari catatan perjalanan seorang jurnalis Belanda, bernama Theodore Fransiscus A Delprat,yang tertarik berlibur di Fort de Kock. Dia adalah jurnalis Sumatra Courant pada tahun 1925. Ia memilih berlibur ke kampung kelahirannya Bung Hatta itu – tertarik dengan catatan para pelancong yang mengisahkan indahnya Karbouwengat (baca: Ngarai Sianok) dan segarnya udara di Fort de Kock.

Selain itu, Delphrat juga menyenangi kuliner Minang. “Kami juga sangat menyukai rendang, tapi kami jarang mendapatkannya dengan memuaskan.” – demikian Dephrat menulis artikel perjalanannya (Sumatra Courant, 29 Januari 1925).

Jurnalis de Sumatra post itu mengurai asal muasal dari rendang, sebagai hidangan dari daerah sekitar Padang, di tengah-tengah pantai Barat Sumatera, daerah pedalaman Minangkabau. “Hidangan favorit di sana adalah kalio: sejumlah bumbu dioleskan ke dalam pasta, potongan daging sapi dadu dioleskan dengan setengah bagian dan dari setengah bagian lainnya, ditambah dengan lebih banyak bumbu dan santan (rebusan kelapa yang ditumbuk), dimasak dengan saus kental sambil diaduk agar tidak mengendap.” – demikian Delphrat menguraikan dengan baik awal memasak rendang.

Untuk memasak rendang, tambah Delphat memakan waktu satu jam. “Kemudian daging ditambahkan dan dibiarkan mendidih selama satu jam lagi, atau sampai dagingnya matang. Itulah kalio, daging sapi dengan kuah coklat yang kental dan pedas.” – kembali Delphrat melanjutkan penjelasannya.

Dimana Delphrat menikmati masakan rendang itu? Tidak lain di lepau nasi sederhana yang terletak di pinggir jam gadang. Di lepau nasi itu, ramai dikunjungi terutama pada jam makan siang. Delphrat menyukai rendang daging yang dimasak dengan kayu bakar. Ia menyukai lemak dari dari santan kelapa yang terserap ke dalam daging dan membuatnya tetap empuk.

“Warnanya kini menjadi coklat tua hingga hitam, teksturnya hampir renyah dan rasanya lebih pekat dan terasa. Rendang terasa kering, empuk dan sangat pedas.” kembali Delphrat menceritakan lezatnya masakan rendang tersebut (Sumatra Courant, 29 Januari 1925).

Rendang memiliki masa simpan yang lama karena hampir tidak ada kelembaban dan juga dibawa dalam perjalanan. Karena rasanya yang lezat, rendang juga disajikan pada makanan pesta. Termasuk untuk beberapa restoran yang ada di Batavia dan Semarang.

Hanya saja, restoran yang menyajikan menu khas Minang itu, menurut Delphrat, bukanlah rendang, melainkan kalio daging yang diklaim dengan nama rendang. “Bukankah lebih baik menawarkan pilihan antara kalio dan rendang? Kami ingin rendang yang asli! Jika tidak, kami sangat puas dengan makanan kami di restoran Batavia. Wangi masakan kalio selalu menabrak hidung kami.” Delphrat kemudian mengakhiri artikelnya (Sumatra Courant, 29 Januari 1925).

Buys: Kuda Bendi dan Lepau Nasi

Jauh sebelum kunjungan Delphrat, seorang pelancong asal Belanda mengisahkan perjalanannya selama di Fort de Kock. Para pelancong selama berada di Fort de Kock menggunakan jasa kuda-bendi. Rute perjalanan yang cukup jauh, kontur tanah yang turun-naik, memaksa dirinya untuk mencari kereta kuda (baca: bendi).

Beberapa orang kemudian menyarankan Buys untuk menggunakan kereta pemerintah, ataupun kuda pos. Mereka menyarankannya, memakai jasa Baginda Chatib seorang kusir bendi–yang biasa melayani penumpang, “Namun bagi kami, tampaknya pemerintah adalah segalanya, hampir tidak dapat bersaing dengannya. Jadi kami memesan kendaraan kuda dari pemerintah.” – demikian Buys (1886: 29) kembali menarasikannya.

Di hari-hari berikutnya, Buys menumpang kuda bendi. Ia merasa heran dengan nama kendaraan yang ditarik kuda–dalam pengamatannya mirip dengan dokar/andong sewaktu ia berdomisili di Jawa. Kuda bendi–dinarasikannya untuk kendaraan dengan dua roda di mana termasuk kusir empat orang bisa duduk di belakang kusir.

“Perjalanan akan dimulai. Tarikan yang kuat pada tali kekang, disertai dengan pukulan cambuk yang kuat, berfungsi untuk memperingatkan kuda-kuda itu bahwa mereka harus maju.”. demikian Buys (1886: 30) menarasikan pengalamannya naik kuda bendi.

Ketika kusir bendi memberikan rumput untuk kuda, pelayan Buys buru-buru turun dan pergi ke lepau nasi. Mereka membeli nasi yang telah dibungkus daun pisang sepotong ikan kering dan beberapa pisang raja seharga 3-4 sen. Lapau nasi itu dipadati oleh pengunjung. Laki-laki dewasa dan anak-anak duduk di bangku kayu di depan meja dan segera menyantap nasi dan semua jenis manisan (Buys, 1886: 32).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.