Hiwar

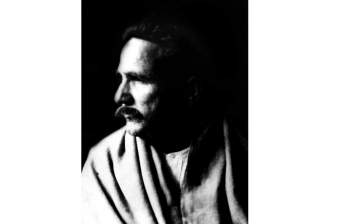

Sukidi PhD, Telaah Pewahyuan Alquran

Sukidi berpendapat, turunnya wahyu secara gradual untuk memperteguh hati Muhammad di tengah kritikan itu.

Alquran merupakan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Isinya menjadi petunjuk bagi semua makhluk ciptaan-Nya secara universal di manapun dan kapanpun—sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari akhir.

Hal itu ditegaskan Allah dalam surah al-Qalam ayat 52, yang artinya, “Padahal (Alquran) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.”

Seorang akademisi Indonesia berhasil mempertahankan disertasinya tentang pewahyuan Alquran di Harvard University, Amerika Serikat. Sukidi PhD—demikian nama sang ilmuwan—sukses meraih gelar doktor dalam bidang kajian Islam pada 2019 dari kampus yang sangat bergengsi itu.

Kepada kami, kader Muhammadiyah tersebut menuturkan beberapa pembahasan dalam karya ilmiahnya, The Gradual Qur’an: Views of Early Muslim Commentators (2019). Menurut dia, kalangan mufasir pada masa awal Islam memiliki perbedaan pandangan, antara lain, tentang pewahyuan Alquran yang gradual. Bahkan, selisih pendapat itu berkaitan pula dengan “cara membaca” ayat Kitabullah.

Apa saja dialektika yang terjadi di antara para ahli tafsir pada era silam itu? Berikut petikan wawancara yang dilakukan jurnalis Republika, Muhyiddin, beberapa waktu lalu dengan putra petani asal Tanon, Sragen, Jawa Tengah, itu.

Mengapa Anda tertarik pada topik pewahyuan Alquran untuk disertasi studi doktoral di Harvard University?

Disertasi saya di Harvard University berjudul, “The Gradual Qur’an: Views of Early Muslim Commentators” (2019). Saya tertarik pada topik pewahyuan Alquran secara gradual ini karena, pertama, tema tersebut selama ini terabaikan dalam kesarjanaan Islam.

Kedua, teori pewahyuan Alquran ini terformulasikan secara jelas dengan suatu metode pembacaan Alquran bukan sesuai istilahnya sendiri (on its own terms), tetapi melalui otoritas komunitas penafsir Alquran pada masa awal Islam. Mereka dirujuk sebagai sumber otoritatif, terutama karena hidup berdekatan dengan fase kenabian dan pewahyuan.

Mereka juga mengetahui dengan baik tentang Alquran, bahasanya dan konteks pewahyuannya. Selain itu, para penafsir ini memproduksi makna Alquran secara kreatif dan inovatif dalam genre tafsir yang multivokal.

Dalam karya ilmiah itu, Anda menyoroti antara lain bagaimana kalangan mufasir menafsirkan surah al-Furqan ayat 32?

Dalam surah itu, Allah menjawab pertanyaan kaum kafir tentang “mengapa Alquran tidak diturunkan sekaligus.” Lalu, para penafsir dari generasi awal menjelaskan tentang firman Allah, “Kadzaalika linutsabbita bihii fu`aadaka warattalnaahu tartiilaa” (Demikianlah, agar Kami memperteguh hatimu [Muhammad] dengannya dan Kami membacakannya secara tartil).

Penafsir otoritatif, Abdullah bin Abbas (wafat 68 H) memberikan identifikasi “mereka yang tidak percaya” itu sebagai orang-orang Yahudi. Mereka bertanya, “Wahai Abu Qasim (Muhammad), mengapa Alquran tidak diturunkan sekaligus, sebagaimana Taurat diwahyukan kepada Musa?” Maka turunlah ayat ini.

Jadi, ada perbedaan antara proses turunnya Alquran dan kitab suci sebelumnya?

Proklamasi wahyu Alquran yang gradual ditafsirkan dalam konteks polemik dengan orang-orang Yahudi. Mereka mengajukan tuntutan yang didasarkan pada praduga tentang proses pewahyuan yang benar untuk kitab-kitab monoteistik pra-Islam. Yang benar dalam pengertian mereka, yakni wahyu turun sekaligus.

Namun, hal itu ditolak. Sebab, turunnya wahyu sekaligus justru bertentangan dengan karakter Alquran yang responsif terhadap insiden, situasi, dan keberatan yang terjadi pada masa kenabian. Dalam situasi inilah, turunnya wahyu secara gradual untuk memperteguh hati Muhammad di tengah kritikan itu.

Maka, para penafsir awal—semisal Ibnu Abbas—meletakkan kualitas istimewa wahyu yang bersifat gradual. Hal itu untuk membedakan proses turunnya Alquran dengan kitab suci sebelumnya.

Ibnu Abbas adalah figur terpenting dalam sejarah Islam awal yang memberikan kualitas istimewa pada pewahyuan Alquran yang bersifat gradual itu. Sifat demikian (gradual) menjadi pembeda (Alquran) dengan pewahyuan kitab suci dalam tradisi monoteistik, seperti Taurat kepada Nabi Musa atau Injil kepada Nabi Isa.

Sifat demikian (gradual) menjadi pembeda (Alquran) dengan pewahyuan kitab suci dalam tradisi monoteistik, seperti Taurat kepada Nabi Musa atau Injil kepada Nabi Isa.

Masih dalam disertasi ini, Anda mengulas tentang perbedaan memaknai surah al-Isra ayat 106?

Para mufasir pada masa awal Islam memiliki perbedaan pandangan tentang “cara membaca” ayat itu. Kadang, sekarang kita melupakan bahwa salah satu aspek penting dalam mengkaji tugas mufasir adalah fungsinya sebagai reader, pembaca Alquran.

Seorang penafsir bukan sekadar mahir dalam membaca teks Alquran, tetapi juga kompeten dalam memproduksi makna di balik pilihan bacaannya. Karena itulah, preferensi bacaan berpengaruh terhadap konstruksi makna. Inilah yang terjadi ketika mufassir menunjukkan preferensi bacaan dan sekaligus makna atas ayat.

Al-Isra ayat 106 ini dibaca dengan dua kemungkinan bacaan: qur’anan faraqnahu dan qur’anan farraqnahu. Yang pertama itu berarti “Alquran yang Kami buat jelas, detail, dan pasti.” Adapun yang kedua berarti “Alquran yang Kami telah turunkan secara gradual, sedikit demi sedikit.”

Makna kata kerja f-r-q tidaklah inheren dan melekat pada pewahyuan ayat tersebut. Karena itu, saya mengajukan argumen bahwa tidak ada makna yang inheren dalam teks Alquran surah al-Isra ayat 106 ini. Makna hanya muncul ketika teks Alquran berinteraksi secara historis melalui proses pembacaan dan penafsiran oleh para mufasir.

Bagaimana perbedaan “cara membaca” itu ditemukan?

Abu Ja‘far bin Jarir at-Tabari (wafat 310 H) adalah penafsir agung awal abad pertengahan Islam. Dialah yang untuk pertama kalinya merekam perbedaan dua bacaan yang terjadi di kalangan pembaca Alquran (qurra’).

Dalam tafsirnya yang momumental, Jami‘ al-Bayan ‘an Ta’wiil ay al-Qur’an--terdiri atas 30 jilid—at-Tabari mengklasifikasi dua kategori perbedaan bacaan di kalangan qurra’, yakni mayoritas dan minoritas. Menurutnya, mayoritas adalah pembaca Alquran yang berasal dari pusat-pusat studi Islam di kota-kota besar. Mereka memilih untuk membaca kata f-r-q dalam surah al-Isra itu sebagai faraqnahu, yakni bentuk pertama dari kata kerja fa‘ala.

Mereka memilih bacaan pertama ini untuk menafsirkan dengan makna, “Dan Alquran yang Kami buat pasti (aḥkamnahu/), detail (fashalnahu), dan jelas (bayyanahu).”

Karena itu, konstruksi makna al-Isra ayat 106 ini merupakan produk langsung yang berasal bukan dari Tuhan, tetapi dari preferensi model bacaan pertama yang dilakukan, disetujui, dan bahkan dikanonisasi oleh mayoritas qurra’.

Bagaimana at-Tabari menjelaskan model yang berikutnya?

Konstruksi makna dari model pembacaan pertama tadi berbeda dengan model pembacaan kedua. Menurut at-Tabari, pembacaan kedua ini hanya dilakukan oleh sekelompok minoritas qurra’.

Mereka memilih untuk membaca kata kerja f-r-q dalam surah al-Isra ayat 106 ini sebagai farraqnahu. Itu bentuk kedua dari kata kerja fa‘ala. Maknanya pun menjadi: “Dan Alquran yang Kami telah turunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit.”

Dengan pembacaan kedua ini, konstruksi makna ayat tadi berubah total. Dari makna Alquran yang jelas, detail dan pasti, ke arah makna Alquran yang berkarakter gradual. Proses pewahyuannya berlangsung secara berangsur-angsur, setahap demi setahap, selama periode dakwah Nabi SAW.

Makna ini menekankan karakteristik dari wahyu yang masih aktif, sedang berlangsung (ongoing), dan terbuka untuk direvisi dengan pewahyuan yang datang lebih belakangan. Wahyu yang datang lebih kemudian itu dipandang lebih baik (menyempurnakan).

Dengan demikian, konstruksi makna al-Isra ayat 106 yang terkait dengan aspek gradualisme pewahyuan merupakan produk yang berasal, sekali lagi, bukan dari Tuhan secara langsung. Akan tetapi, itu justru dari preferensi bacaan dari sekelompok minoritas qurra’.

Dan, di mana posisi at-Tabari terkait perbedaan kedua pandangan itu?

Di tengah “konflik” dua bacaan yang berbeda dan dengan konstruksi makna yang berbeda pula, at-Tabari menunjukkan posisi intelektualnya secara cukup jelas. Ia menulis, “Dalam pendapat kami, bacaan yang benar di antara dua bacaan itu adalah bacaan pertama” (awla bi-al-qira’taini bi-al-shawab ‘indana al-qira’at al-uula).

Konsekuensinya, ia menegaskan preferensi bacaan faraqnahu untuk memutuskan dan sekaligus mengontrol pesan Alquran surah al-Isra ayat 106 dengan makna yang dikehendakinya. Yakni, Tuhan menjadikan Alquran sebagai Kitab Suci yang jelas, detail, dan pasti, sehingga Nabi Muhammad SAW dapat membacakan wahyu yang diterimanya itu kepada umatnya secara perlahan-lahan. Spirit utama pewahyuan Alquran surah al-Isra ayat ini, dalam logika at-Tabari, tidak terkait sama sekali dengan proses pewahyuan secara gradual.

Lebih dari sekadar preferensi bacaan, al-Tabari juga melakukan proses stabilisasi dan kontrol atas makna surah al-Isra ayat 106 ini melalui konsensus. Dalam khazanah tradisi Islam, konsensus yang biasa dipakai dalam studi fikih, ternyata juga telah dipakai oleh sang mufasir untuk kajian tafsir. Dengan memakai mekanisme itu, bacaan yang disahkan dan dikanonisasikan dalam tradisi Islam adalah bacaan pertama, faraqnahu, sebagai “bacaan yang benar”.

Apakah konsekuensi penetapan “bacaan yang benar” itu?

Ya, akibatnya, ketika konsensus atas bacaan pertama telah disepakati oleh mayoritas pembaca atau penafsir Alquran, kebenaran bacaan pertama menjadi otoritatif secara epistemologis. Menurut at-Tabari, tidak lagi diperkenankan terjadinya “perbedaan bacaan” (//khilaf al-qira’a//), terutama terkait dengan masalah-masalah fundamental dalam bidang agama dan Alquran

Dalam konteks inilah, at-Tabari berperan sangat besar dalam proses pembakuan bacaan, stabilisasi dan kontrol atas makna Alquran yang dikanonsasikan melalui mekanisme konsensus dalam tradisi tafsir. Awalnya, ia memang membuka diri terhadap keragaman bacaan dan penafsiran Alquran. Namun, hal itu hanya dipakai sebagai strategi untuk menentukan “makna Alquran yang benar,” sesuai pikirannya sendiri.

Rendah Hati di Tengah Kemajemukan

Kajian Islam sudah menjadi jalan intelektual Sukidi PhD sejak lebih dari dua dekade lalu. Anak petani asal Sragen, Jawa Tengah, ini mendapatkan gelar Sarjana Agama dari UIN Syarif Hidayatullah pada 1998.

Selanjutnya, rihlah keilmuannya diteruskan di luar negeri, tepatnya pada Ohio University, Amerika Serikat. Sukses meraih titel master, bungsu dari lima bersaudara itu lantas menempuh studi ilmu teologi hingga tuntas di Harvard Divinity School. Pada 2019, kader Muhammadiyah itu berhasil mempertahankan disertasinya, “The Gradual Qur’an: Views of Early Muslim Commentators,” di Harvard University.

Dalam karya ilmiahnya itu, Sukidi menyoroti dinamika penafsiran Alquran pada rentang sekira abad pertama hingga kelima Hijriah. Pemikiran dari sejumlah mufasir besar ditelaahnya dengan sangat saksama. Di antaranya ialah Abdullah bin Abbas (wafat 68 H) dan Abu Ja‘far bin Jarir at-Tabari (wafat 310 H).

Yang tersebut akhir itu menulis kitab Jami‘ al-Bayan. Isinya antara lain mengungkapkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait cara membaca dan memaknai surah al-Isra ayat 106.

Menurut Sukidi, ada banyak ibrah yang bisa dipetik setelah menelaah dialektika para alim dari masa silam. Salah satunya, betapa jelas kecenderungan mereka dalam mengakui dan menghargai pluralitas pemaknaan.

Hikmah terbesar dari tradisi intelektual Islam periode awal Islam adalah kesadaran untuk menjadi ‘ulama’ dalam makna sebenarnya, yakni memiliki pikiran terbuka atas keragaman penafsiran Alquran.

“Hikmah terbesar yang dapat kita petik dari tradisi intelektual Islam periode awal Islam adalah kesadaran untuk menjadi ‘ulama’ dalam makna yang sebenarnya, yakni memiliki pikiran terbuka atas keragaman penafsiran Alquran,” ujar dia kepada Republika beberapa waktu lalu.

Di samping itu, kaum ulama tersebut juga tetap menunjukkan sikap rendah hati. Tiap alim tidak pernah mengecam pendapat alim lainnya. “Mereka tetap bersikap rendah hati di tengah penafsiran Alquran yang multivokal,” kata Mukidi menyimpulkan.

Penafsiran Alquran yang tunggal dan seragam adalah mustahil. Sebab, para penafsir memiliki keberagaman orientasi keagamaan. Mereka pun hidup di lokasi geografis dan dalam kondisi sosial yang berlainan satu sama lain.

“Faktanya, tradisi penafsiran Alquran pada periode Islam formatif justru merefleksikan pemikiran penafsir yang multivokal,” tambahnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.