Tema Utama

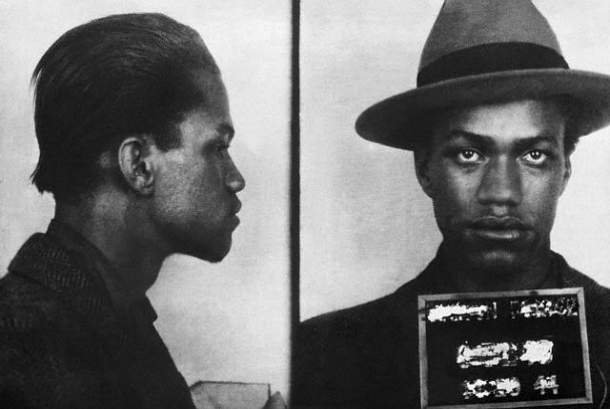

Malcolm X, Perjalanan Hidup Sang Martir

Sejak memeluk Islam, Malcolm X aktif mengampanyekan hak-hak sipil kulit hitam.

OLEH HASANUL RIZQA

Dalam sejarah gerakan hak sipil di Amerika, Malcolm X menempati posisi penting. El-Hajj Malik el-Shabazz, demikian nama lainnya, juga berperan mendekatkan Islam kepada publik Barat. Tepat 21 Februari 2021 lalu, sang pejuang gugur.

Sang Pejuang Antirasialisme

Malcolm X, seorang pejuang hak asasi manusia (HAM), meninggal dunia 56 tahun lalu. Tokoh Afro-Amerika itu lahir dengan nama Malcolm Little di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat (AS), pada 19 Mei 1925.

Sejak memeluk Islam dan aktif dalam organisasi Nation of Islam, ia menukar nama belakangnya menjadi “X”. Dalam kata-katanya sendiri, seperti dikutip dari buku The Autobiography of Malcolm X (1965): “Bagi saya, nama belakang ‘X’ mengganti (nama) ‘Little’ yang disematkan kaum kulit putih pemilik budak. Dahulu, seorang setan kulit putih memaksakan ‘Little’ sebagai nama nenek moyang ayahku.”

Anak ketujuh dari 11 bersaudara ini tumbuh di lingkungan kelas bawah. Sejak kecil, dia sudah merasakan sentimen sosial akibat rasisme. Kedua orang tuanya, Earl Little dan Louise Helen Norton Little, pernah menjadi aktivis Asosiasi Perbaikan Hidup Universal Kaum Kulit Hitam (UNIA). Mereka selalu mendidik Malcolm dan saudara-saudaranya agar tidak pernah merasa inferior dengan identitas rasialnya.

AS pada paruh kedua 1920-an menghadapi berbagai persoalan ekonomi-sosial yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada 1929, Negeri Paman Sam terdampak krisis finansial hebat, The Great Depression. Bagi penduduk kulit hitam AS, imbas yang diterima berlipat ganda. Tidak hanya kesulitan mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak, mereka pun menghadapi sentimen kebencian dari kaum ekstrem pendukung superioritas kulit-putih.

Earl Little dan keluarganya terpaksa sering berpindah tempat tinggal. Sebab, mereka kerap diganggu kelompok-kelompok ekstrem, terutama Klu Klux Klan (KKK) dan Black Legion. Grup yang terakhir itu bahkan tega membakar habis rumah Little pada 1929. Dan, itu bukan kabar buruk terakhir dalam memori masa kecil Malcolm.

Pada suatu hari, Earl Little tewas dalam sebuah kecelakaan. Sebagai bocah berusia enam tahun, Malcolm hanya bisa bersedih mendengar kabar kematian ayahnya. Belakangan, ketika berumur remaja dirinya mendapati desas-desus yang menyebutkan, musibah yang telah merenggut nyawa bapaknya itu merupakan skenario Black Legion. Isu tersebut kian memupuk dendam dalam diri Malcolm terhadap orang-orang kulit putih.

Sebab, kehidupan keluarga Little menjadi semakin susah sepeninggalan Earl. Untuk menafkahi anak-anaknya, Louise Little bekerja ekstrakeras, dari subuh hingga malam pekat. Akhirnya, pada 1938 ibunda Malcolm mengalami depresi berat. Malcolm dan saudaranya sampai-sampai diungsikan ke sebuah panti asuhan, sedangkan Louise dirawat di rumah sakit bertahun-tahun lamanya.

Dalam menjalani masa anak-anak hingga remaja, Malcolm sesungguhnya mencintai dunia pendidikan. Ia gemar belajar dan tergolong siswa yang cemerlang di sekolah. Cita-citanya menjadi seorang pengacara atau pakar hukum. Namun, tak sedikit guru yang berkulit putih memandangnya sebelah mata.

Cita-citanya menjadi seorang pengacara atau pakar hukum. Namun, tak sedikit guru yang berkulit putih memandangnya sebelah mata.

Malahan, pernah seseorang dari mereka menyuruh Malcolm agar melupakan cita-citanya karena warna kulitnya yang gelap. Kecewa dengan pelecehan tersebut, ia pun meninggalkan bangku sekolah formal.

Lebih baik belajar dengan mental merdeka daripada bersekolah dengan jiwa bak seorang budak di hadapan majikan! Alhasil, sejak itu dirinya menjadi seorang autodidak sepanjang hayat.

Cahaya di penjara

Pada 1941, Malcolm putus sekolah—yang tidak berarti putus belajar. Untuk menyambung hidup diri dan saudara-saudaranya, ia pun bekerja serabutan. Sejak berumur 14 tahun, ia tinggal dengan saudara tirinya, Ella Little-Collins di Roxbury, sebuah kawasan dengan lingkungan Afro-Amerika yang kental se-Boston. Sebelum matahari terbit, dia berangkat ke tempat kerja. Menjelang tengah malam, ia kembali pulang dengan tenaga tersisa.

Karena tuntutan pekerjaan, ia sempat hijrah ke Flint, Michigan. Pada 1943, Malcolm menetap di Harlem, Kota New York—tepatnya di sekitaran jalur rel kereta api New Haven. Di kota berjulukan “Apel Besar” itu, ia mulai tenggelam dalam “dunia gelap”. Berbagai tindak kejahatan pernah dilakukannya. Mulai dari narkoba, minum-minuman keras, perjudian, dan bahkan perampokan.

Akan tetapi, sasarannya dalam melakukan tindak kriminal selalu kaum kulit putih. Tampak bahwa perasaan dendam terhadap kelompok-kelompok ekstrem pro-superioritas kulit putih membuatnya menggeneralisasi kebencian, yakni kepada seluruh whites people. Pada akhir 1945, setelah kembali ke Boston, dia bahkan membentuk geng kriminal untuk merampok keluarga kaya dari golongan kulit putih.

Setahun kemudian, lelaki berperawakan jangkung itu tertangkap basah saat sedang mencuri. Ia pun digelandang oleh aparat kepolisian setempat ke penjara. Bertahun-tahun lamanya Malcolm harus menjalani kurungan di Rumah Tahanan Charlestown.

Siapa sangka, perubahan drastis hidupnya bermula dari tempat ini. Malcolm berkenalan dengan John Bembry. Lama-kelamaan, dia merasakan sesuatu yang berbeda dari sahabatnya itu.

Baginya, Bembry begitu cerdas dan terpelajar. Sejak mengenalnya, Malcolm mulai gemar membaca banyak buku. Agak paradoks, dirinya mengenang masa tersebut, “Saya belum pernah merasakan kebebasan begitu besarnya sepanjang hidup saya (seperti ketika di Rutan Charlestown --Red).”

Di dalam penjara pula, Malcolm mulai mendengar informasi tentang Nation of Islam.

Di dalam penjara pula, Malcolm mulai mendengar informasi tentang Nation of Islam (NOI). Organisasi itu mengusung perjuangan hak-hak sipil orang kulit hitam di AS. Nama lainnya adalah Black Muslims lantaran diisi para pemeluk Islam dari kalangan kulit hitam.

Pada 1948, Malcolm menulis surat kepada pemimpin NOI, Elijah Muhammad. Dalam surat balasan, Elijah menasihatinya agar bertekad kuat meninggalkan segala perbuatan buruk.

Secara tersirat, ketua NOI itu mengajaknya kepada Islam. Perlu proses cukup panjang bagi lelaki berkaca mata ini untuk mengiyakannya. Hingga suatu ketika, ia memberanikan diri untuk berdoa, menghadirkan kesadaran spiritual dalam hati dan pikirannya.

Sebelumnya, sungguh jarang ia memanjatkan harapan dan keinginan kepada Tuhan. Namun, kini segalanya terasa berbeda. Jiwanya pasrah mengakui kebesaran-Nya. Tatkala di penjara, Malcolm pertama kali menemukan cahaya Islam.

Bangun reputasi

Sejak Agustus 1952, Malcolm menjalani pembebasan bersyarat. Barulah kira-kira setahun kemudian, dirinya bebas sepenuhnya. Tak menunggu lama, ia pun bergabung dengan NOI. Dimulailah reputasinya sebagai seorang aktivis kulit hitam.

Mulai tahun itu pula, lelaki ini resmi menganut agama Islam. Nama belakangnya pun diubah menjadi X, suatu lambang nama leluhur Afrika yang tak akan pernah diketahuinya. X juga menyimbolkan ganda, yakni sebuah pencarian tak berujung sekaligus kebebasan dari ketertindasan.

Kecenderungan untuk mengganti nama sebagai cara perlawanan juga ditunjukkan tokoh kulit hitam AS lainnya. Sebut saja, Cassius Clay yang sejak memeluk Islam memilih nama baru: Muhammad Ali.

X juga menyimbolkan ganda, yakni sebuah pencarian tak berujung sekaligus kebebasan dari ketertindasan.

Malcolm bersahabat dengan Ali meski sang petinju legendaris akhirnya merenggangkan hubungan sesudah mengetahui, Malcolm berpisah haluan dengan Elijah Muhammad—sebuah keputusan yang belakangan disesali sendiri oleh Ali. Persahabatan dijalinnya pula dengan tokoh-tokoh kulit hitam lain, semisal Martin Luther King Jr, Jim Brown, dan Sam Cooke.

NOI Pusat menunjuknya sebagai kepala cabang di Harlem, Kota New York. Mulai era 1960-an, reputasi Malcolm sudah terkenal sebagai pembela hak-hak kulit hitam di tingkat nasional. Berbagai kesempatan digunakannya untuk menyuarakan perlawanan terhadap rasialisme dan superioritas kulit putih. Perjuangan digencarkannya pula melalui tulisan-tulisan, terutama di media massa.

Pada Januari 1958, Malcolm menikah dengan sesama aktivis NOI, Betty Sanders. Dari pernikahan ini, dia dikaruniai enam anak perempuan—dua di antaranya kembar.

Dalam periode 1950-an dan 1960-an, Malcolm secara de facto merupakan pemuka NOI kedua setelah Elijah Muhammad. Kesehariannya di ranah publik pun tak lepas dari buruan mata-mata penguasa. Pemerintah pernah menudingnya sebagai simpatisan komunis sehingga dicap berbahaya bagi keamanan negeri—AS pada masa itu terlibat Perang Dingin dengan Uni Soviet.

Popularitas Malcolm kian melejit, khususnya di banyak media massa. Muncul isu bahwa Elijah iri kepadanya. Perbedaan pandangan antara keduanya pun mulai terkuak.

Umpamanya, ketika Presiden John F Kennedy dibunuh pada 1 Desember 1963. Elijah menyampaikan simpati kepada keluarga mendiang. Adapun Malcolm acuh tak acuh karena menilai, kejadian yang menimpa JFK merupakan buah dari gejolak kekerasan yang dilakukan ekstremis kulit putih.

Tempat ibadah itu sempat diserbu sejumlah petugas yang memburu para pemuda. Tujuh orang Muslim tertembak.

Ada lagi kejadian berdarah pada malam 27 April 1962. Saat itu, kerusuhan pecah antara massa Muslim dan aparat kepolisian dekat sebuah masjid di Los Angeles. Bahkan, tempat ibadah itu sempat diserbu sejumlah petugas yang memburu para pemuda. Tujuh orang Muslim tertembak. Beberapa hari kemudian, sejumlah aktivis hak-hak sipil ditahan, padahal tidak satu pun aparat penyerbu masjid dijatuhi sanksi.

Malcolm X mengutuk keras peristiwa nahas itu. Dia menyebutnya sebagai kekerasan negara atas warga tak bersenjata dalam rumah ibadah. Yang mengejutkannya, beberapa pimpinan NOI justru terkesan datar dalam menanggapi kejadian tersebut.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada 8 Maret 1964, Malcolm akhirnya resmi mengundurkan diri dari NOI. Lantas, ia mendirikan pergerakan baru, Organisasi Persatuan Afro-Amerika (OAAU).

Melalui OAAU, ia gencar mengampanyekan Pan-Afrikanisme, gagasan yang mengimbau kaum kulit hitam sedunia agar bersama-sama memerangi rasialisme. Kalangan sejarawan menilai, pada fase inilah Malcolm kembali “memeluk” Islam yang sesungguhnya, yakni tak terpusat pada figur individual (baca: Elijah Muhammad).

Ide Pan-Afrikanisme yang diusungnya berarti dua hal. Pertama, internasionalisasi gerakan. Fokusnya bukan lagi hanya AS, tetapi juga seluruh dunia di mana kaum kulit hitam tertindas. Karena itu, ketokohannya pun kian berkibar, baik di dalam maupun luar negeri AS.

Kedua, mengecam paham superioritas, baik yang dimunculkan kaum kulit putih maupun sesama kulit hitam. Ihwal ini tak lepas dari pengalaman spiritual yang dirasakan Malcolm ketika berhaji ke Baitullah, Tanah Suci Makkah, pada April 1964.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.