Tema Utama

Sang 'Kakak' Peradaban Aceh

Pada masa keemasan Aceh, hubungan diplomatik dengan Turki semakin terjalin erat.

OLEH HASANUL RIZQA

Kesultanan Aceh Darussalam berdaulat sejak awal abad ke-16. Dalam sejarahnya, Tanah Rencong membangun relasi erat dengan Turki Utsmaniyah. Kekhalifahan itu mendukungnya dalam mengusir penjajah dari Nusantara.

Kesultanan Aceh Darussalam tidak pernah mampu membebaskan Melaka dari tangan Portugis. Prof Amirul Hadi dalam Aceh: Sejarah, Budaya dan Tradisi (2010) mengatakan, penyebabnya cenderung pada kelemahan armada laut kerajaan Islam itu, alih-alih keunggulan strategi tempur Portugis.

Harus diakui, kualitas dan efektivitas artileri Aceh jauh tertinggal dari kemajuan industri persenjataan Eropa yang dipakai Portugis. Bala bantuan yang diterima Tanah Rencong dari Kekhalifahan Turki Utsmaniyah saat itu ternyata belumlah mencukupi.

John Davis menyaksikan bagaimana tak seimbangnya kekuatan militer antara Aceh dan Portugis di Melaka. Menurut pelaut Inggris dari abad ke-16 itu, Aceh memiliki stok artileri yang banyak, tetapi persenjataan tersebut digunakan tanpa kereta pembawa. Betapapun banyaknya artileri yang dimiliki Aceh, hasilnya tidak akan efektif karena tidak adanya kereta pembawa senjata.

Sementara itu, Portugal juga tak dapat berbuat banyak. Jangankan berencana menginvasi Aceh, mempertahankan Melaka pun susah-payah dilakukan. Sebab, jumlah personel Portugis yang tinggal di Melaka sangat kecil, diperkirakan tak sampai 600 orang. Hadi menjelasakan, keadaan itu didasari berbagai kendala.

Misalnya, jarak antara Lisbon dan Melaka yang sangat jauh sehingga menyulitkan pengiriman personel dalam jumlah besar. Apalagi, pada faktanya Portugal saat itu "hanya” berpenduduk sekitar 1,5 juta orang. Sementara, koloni Portugis tersebar di Afrika Barat, Amerika Selatan, dan India. Pemerintahnya mesti membagi seluruh personelnya yang terbatas ke tiap kawasan tersebut.

Menguasai Melaka juga tidak otomatis mendatangkan keuntungan yang besar bagi Portugis. Sebab, lanjut Hadi, bangsa Eropa tersebut sedari awal salah dalam mengelola bandar strategis di pesisir Selat Malaka itu. Mungkin Lisbon piawai dalam bidang militer, tetapi cukup teledor dalam manajemen perdagangan.

Menguasai Melaka juga tidak otomatis mendatangkan keuntungan yang besar bagi Portugis.

Ambil contoh, pemberlakuan kebijakan pajak yang justru berdampak pada sepinya Melaka. Secara diskriminatif, Portugis menetapkan pajak yang lebih tinggi untuk kapal-kapal dari Pegu, Sumatra, Temasek, Sabah, dan Asia Selatan. Alhasil, sedikit sekali pedagang yang sudi berlabuh ke entrepot tersebut. Untuk mendapatkan pasokan rempah-rempah dari Maluku, mereka lebih suka singgah ke Aceh atau Banten.

Selain itu, birokrasi selama masa pendudukan juga tidak berjalan efektif. Laksamana Portugis yang menaklukkan Melaka pada 1511, Afonso de Albuquerque, menunjuk seorang Hindu Ninachatu sebagai bendahara kota pelabuhan itu. Bukannya semakin baik, kendali atas bandar tersebut justru dimonopoli kelompok hierarkis. Hal itu diperburuk lagi dengan maraknya korupsi yang mereka lakukan.

Kehidupan kaum koloni di Melaka semakin memprihatinkan. Tak sedikit orang Portugis yang mengidap berbagai penyakit dan meninggal di sana. Memasuki abad ke-17, situasi kian mengenaskan. Kekuasaan Portugis atas Melaka akhirnya usai pada 14 Januari 1641, ketika mereka tidak mampu lagi bertahan dari gempuran Belanda.

Anak-anak beraktivitas di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, beberapa waktu lalu. Dalam sejarahnya, Kesultanan Aceh Darussalam pernah disokong Kekhalifahan Turki Utsmaniyah dalam upaya mengusir penjajah. - (DOK REP / Prayogi)

Anak-anak beraktivitas di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, beberapa waktu lalu. Dalam sejarahnya, Kesultanan Aceh Darussalam pernah disokong Kekhalifahan Turki Utsmaniyah dalam upaya mengusir penjajah. - (DOK REP / Prayogi)Aceh-Turki abad 17

Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya pada awal abad ke-17. Kerajaan Islam tersebut saat itu diperintah oleh Sultan Perkasa Alam atau yang bergelar Iskandar Muda. Ia meneruskan politik ekspansi yang sempat terhenti sejak wafatnya Sultan Mansyur Syah. Merujuk Bustan al-Salatin karya ulama dari abad ke-16 Syekh Nuruddin ar-Raniri, hingga tahun 1034 H atau 1625 M daerah taklukan Aceh meluas hingga ke Deli, Johor, Bintan, Pahang, dan Nias.

Sultan Iskandar Muda berjasa dalam menyebarkan Islam, tidak hanya di wilayah kekuasaannya, tetapi juga negeri-negeri tetangga. Pengaruh Aceh dalam syiar agama tauhid di Gayo dan Minangkabau, umpamanya, kian terasa sejak masa kekuasaannya.

Ia juga berperan dalam meningkatkan kehidupan religius dan intelektual rakyat Aceh dan sekitarnya. Pada 1612, sang sultan membangun Masjid Raya Baiturrahman, yang hingga kini masih berdiri tegak di Banda Aceh.

Raja terbesar Aceh Darussalam itu menggiatkan hubungan yang saling menguntungkan dengan negeri-negeri luar, termasuk Inggris, Prancis, Belanda, dan Turki Utsmaniyah. Menurut Ismail Hakki Goksoy dalam artikelnya, “Ottoman-Aceh Relations as Documented in Turkish Sources” (2011), berbagai catatan tentang relasi diplomatik Aceh-Turki tersimpan dalam arsip Dewan Kerajaan Utsmaniyah atau Divan-i Humayun.

Di antaranya adalah keterangan tentang utusan Aceh yang tiba di Konstantinopel untuk meminta bantuan militer Utsmaniyah pada 1567. Begitu pula dengan kedatangan delegasi Aceh ke Istanbul pada 1851 dan 1873.

Di antaranya adalah keterangan tentang utusan Aceh yang tiba di Konstantinopel untuk meminta bantuan militer Utsmaniyah pada 1567.

Hubungan antara Aceh dan Turki pada zaman Iskandar Muda tidak kurang eratnya. Goksoy mengatakan, setidaknya sejak permulaan abad ke-17 kawasan koloni Turki sudah berdiri di Aceh. Masyarakat lokal menyebutnya “Rumi” atau “Turki”.

Keberadaannya dicatat seorang pengelana Prancis, Francois Martin, “Sebagian orang-orang Turki yang menetap di Aceh itu membeli lada dari para petani untuk dijual. Kadang-kadang, mereka menawarkan lada yang mereka simpan untuk kami (pedagang Prancis).”

Dalam kitab Bustan al-Salatin disebutkan, suatu ketika pada 1612 Sultan Iskandar Muda menerima dua orang bangsawan Turki Ustmaniyah atau celebi di istananya. Keduanya dikatakan bermaksud mencari kapur barus dan minyak untuk kesehatan Sultan Ahmed III.

Dalam kitab tersebut maupun banyak sumber Eropa, Turki diistilahkan sebagai negeri Pintu Mulia (bahasa Prancis: “La Sublime Porte”). Asal-usul julukan itu ialah sebuah gerbang besar di istana Wazir, tempat balai sidang pemerintahan di Konstantinopel (Istanbul). Secara metaforis, orang-orang Eropa memakai ungkapan Pintu Mulia untuk mengibaratkan Ustmaniyah sebagai gerbang Asia.

Penerimaan Sultan Iskandar Muda terhadap delegasi celebi menunjukkan semakin eratnya hubungan diplomatik antarkedua kerajaan Islam tersebut. Bagi Aceh, dukungan Kekhalifahan Utsmaniyah untuk kedaulatan dan keamanan negeri Tanah Rencong terbilang besar.

Sejak Peristiwa Lada Sicupak, Turki terus menyokong kekuatan tempur Aceh dalam menghadapi berbagai musuh, khususnya Portugis dan akhirnya Belanda. Goksoy mengatakan, Turki berjasa dalam mendirikan akademi militer di Aceh yang dinamakan Askari Bayt al-Muqaddas atau Akademi Baitul Maqdis.

Turki berjasa dalam mendirikan akademi militer di Aceh yang dinamakan Askari Bayt al-Muqaddas atau Akademi Baitul Maqdis.

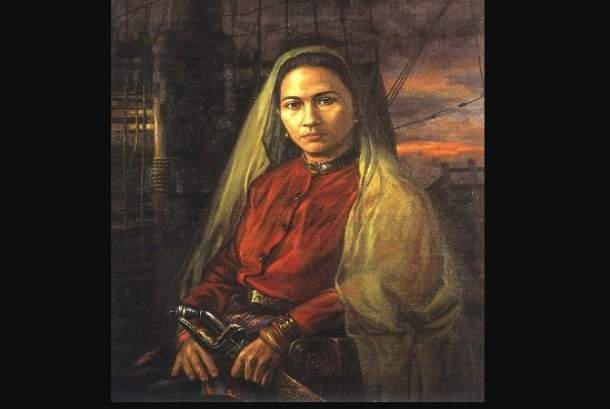

Dalam peralihan abad ke-16 dan 17, alumni hasil didikan akademi tersebut sudah mengabdi di angkatan bersenjata Aceh. Sebagai contoh, Laksamana Keumalahayati yang disebut-sebut sebagai perempuan pemimpin angkatan laut militer pertama di dunia.

Mengikuti jejak ayahanda dan kakeknya, perempuan kelahiran tahun 1550 ini terlebih dahulu dilatih di Akademi Baitul Maqdis sebelum terlibat dalam berbagai kancah pertempuran. Di sanalah kemampuan taktik dan gerilya sang pemimpin Inong Balee —pasukan janda pahlawan yang telah syahid—diasah sebaik-baiknya.

Pada zaman Iskandar Muda, nama Aceh juga semakin harum di tengah masyarakat Utsmaniyah. Penulis Turki dari abad ke-17 Katip Chelebi menyebutkan dalam buku geografinya, Cihannuma, Muslimin Aceh memiliki semangat jihad yang tinggi.

Bangsa Turki pun dikatakannya selalu mendukung mereka, terutama dalam meningkatkan kemampuan strategi tempur dan persenjataan. Para prajurit Aceh tidak hanya piawai menggunakan persenjataan tradisional, seperti rencong, pedang, dan panah. Berkat sokongan Turki, mereka pun mahir dalam membuat dan mengoperasikan meriam. Bahkan, lanjut Chelebi, kemampuannya bisa dikatakan setara dengan orang Turki.

Iskandar Muda menerapkan suatu sistem ketentaraan yang meniru Yanisari (Janissary). Dalam bahasa Turki, yeniceri berarti 'pasukan baru'. Nama itu diberikan seorang bangsawan Turki, Haji Baktasy, untuk menunjuk pada unit infanteri elite yang direkrut dari keturunan budak.

Seperti di Turki, pasukan “Yanisari” milik Sultan Iskandar Muda bertugas sebagai pengawal pribadi. Mereka terlatih sejak muda untuk selalu melindungi sang raja di manapun dan kapan pun.

Seperti di Turki, pasukan “Yanisari” milik Sultan Iskandar Muda bertugas sebagai pengawal pribadi.

Pengaruh Turki terhadap Aceh dapat dilihat pula pada simbol-simbol resmi kenegaraan. Bendera Aceh menyerupai bendera milik Turki Utsmaniyah, yakni lambang bulan sabit dan bintang yang berwarna putih dengan sebilah pedang di bawahnya. Semua itu ditampilkan dalam latar warna merah menyala.

Mesranya hubungan antara Turki dan Aceh membuat kalangan sejarawan menjuluki keduanya sebagai “kakak beradik.” Prof Dien Madjid dalam Catatan Pinggir Sejarah Aceh: Perdagangan, Diplomasi, dan Perjuangan Rakyat (2013) mengatakan, Turki boleh dikatakan sebagai “kakak” peradaban Aceh.

Memang, Utsmaniyah sejak menjadi kekhalifahan pada zaman Sultan Selim I memproklamasikan diri sebagai pelindung kedaulatan Islam di seluruh penjuru dunia. Ketika perang pecah antara Aceh dan Belanda pada 1873, sebuah surat kabar di Istanbul mewartakan bahwa Turki dan Aceh adalah sahabat lama.

Pasang Surut Aceh-Turki

Kejayaan Aceh mulai memudar sejak wafatnya Sultan Iskandar Muda pada 1636. Posisinya digantikan oleh menantunya karena dirinya tidak memiliki putra mahkota. Suami Putri Sri Ratu Safiatuddin itu adalah anak dari Sultan Pahang, Ahmad Syah.

Dahulu, ia dibawa ke Aceh oleh Sultan Iskandar Muda sesudah Tanah Rencong berhasil menguasai Pahang pada 1617. Sejak naik takhta, namanya menjadi Sultan Iskandar Tsani —dalam bahasa Arab, tsani berarti ‘dua'.

Mengikuti jejak mertuanya, Iskandar Tsani ingin memusatkan kekuasaan di tangannya. Namun, kepemimpinannya tak cukup berkarisma sehingga justru menimbulkan riak-riak masalah di istana.

Durasi kepemimpinannya pun terbilang pendek. Pada 1641, ia meninggal dunia. Sesudah itu, kalangan elite dan bangsawan Aceh saling memaksakan pengaruh. Selanjutnya, Ratu Safiatuddin diposisikan sebagai penerus takhta. Dialah sultanah pertama Aceh Darussalam.

Selain konflik di seputar elite istana, kerajaan Islam itu juga mengalami kemunduran lantaran pengaruh Belanda. Bangsa Eropa itu pertama kali mendarat di Nusantara, tepatnya Banten, pada akhir abad ke-16. Pada 1621, Jayakarta berhasil dikuasainya dan sejak itu dinamakan sebagai Batavia. Ambisi kolonialnya mengincar seluruh wilayah kepulauan di Asia Tenggara itu.

Khususnya di Sumatra, visi besar penjajahan terganjal kedaulatan Aceh. Pada 1873, pecah Perang Aceh Pertama. Pasukan militer negeri Islam itu dipimpin Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah. Berkat kegigihan mereka, jenderal Kompeni Belanda waktu itu JH Kohler dan pasukannya dapat dipukul mundur. Bahkan, dalam pelariannya pada medio April sang pemegang komando Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) itu tewas.

Adanya ancaman Belanda membuat Aceh kembali menguatkan hubungan diplomatik dengan Turki Utsmaniyah. Sultan Ibrahim Mansyur Syah mengirimkan sejumlah delegasi ke Konstantinopel (Istanbul) pada 1851.

Sultan Ibrahim Mansyur Syah mengirimkan sejumlah delegasi ke Konstantinopel (Istanbul) pada 1851.

Mereka bertugas menyampaikan pesan bahwa Aceh meminta status negara bawahan (vassal) Utsmaniyah. Kronik sejarah Turki menyebut para utusan itu dipimpin dua orang, yakni Syekh Ismail Efendi dan Muhammad Gus Efendi. Sultan Turki kala itu, Abdulmejid menyambut baik kedatangan mereka.

Sultan Abdulmejid lalu membawa persoalan Aceh ke sidang para menteri (Majlis-i Vukela). Diputuskanlah bahwa status vassal tidak diberikan kepada kerajaan dari Nusantara itu. Alasannya, antara lain, letak Aceh yang begitu jauh dari Timur Tengah, khususunya Turki.

Apalagi, waktu itu sarana transportasi dan komunikasi belum cukup memadai. Bagaimanapun, penolakan sama sekali bukanlah sebuah pilihan. Sebagai kekhalifahan, Utsmaniyah berkewajiban secara moral untuk mendukung perjuangan Aceh dalam melawan Belanda.

Namun, Turki kala itu dalam posisi lemah, baik di kancah Eropa maupun Asia. Menjelang Perang Aceh II pada 1873, rakyat Aceh harus berjuang sendirian dalam melawan Belanda, tanpa mendapatkan sokongan dari Turki. Persoalan Aceh sempat menimbulkan kehebohan di tengah rakyat setempat.

Basiret, koran yang paling banyak dibaca pendukung pan-Islamisme di Turki kala itu menurunkan tajuk rencana. Isinya mendesak pemerintah Utsmaniyah agar segera mengirimkan kapal perang ke Sumatra.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.